22.喫茶にて(1)

背筋は伸ばす。掴んだ手は片方でも離してはいけない。体の軸は地面に対して垂直に。少し前屈みになるイメージで重心をとる。そして何より、宙に浮くという感覚になれること。

教えられたこと一つ一つを踏まえて、何度も箒に乗りました。そしてその甲斐あって、私はこの日とうとう公園一周を成し遂げたのです。

「やったよキラ! 落ちないでちゃんと一周回ってこれたよー!」

「まだ若干ふらついてて危なっかしいけどな……」

スタート地点のキラの元へ無事辿り着いて、爪先からそおっと地面に降りました。顔を上げ見ると、どうしても後ろ髪が跳ねてしまう私にとっては少し羨ましいサラサラな銀髪と、藍色混じりの彼の瞳が太陽の光を受けて光っています。彼は最後まで私の練習を見続けていてくれました。

当然、私はそれを嬉しく思いましたが、同時に、彼へ何か返さなければならないとも思ったのです。簡潔に示すならば、心からお礼をしたくなったということになるでしょう。まずは何か欲しい物がないかと訊いてみたところ、特には思いつかないと言われてしまい首を捻りました。

「じゃあ、うーんと……」

「いや、そんな考え込まなくてもいいんだが」

「そうだっ、あのお店行こう! えっと、なんて名前だったっけ」

そのとき私の脳裏に浮かんでいたのは、エレナとミリーの二人に聞いた話でした。「美味しい物を味わうのは誰だって幸せ」と言ったエレナの言葉、それとミリーに商店街を案内してもらったときに勧められた喫茶店のことです。

「話聞いてからずっと行けてなかったんだー、やっと用事できてよかった!」

「……結局それって半分以上お前の都合だよな」

「あ、無理にとは言わないよ! 嫌ならいいし」

「別に、誰も行かないとは言ってない」

相変わらずの不愛想ですがそれにもすっかり慣れたもので、私は彼の分もとばかりに笑って応えました。

もう梅雨は明けたと言って差支えない頃だったでしょう。私もキラも行き交う人たちも半袖で、頭上を見上げれば店と店の間から真っ白な雲が覗き、よく見ると箒で天高く飛ぶ人もいます。あれだけの高さとなると、先日飛行を身に付けたばかりだった私には浮くことすら不可能なものですが、時が経った今ならわかります。あのような晴れた日に上空を滑走するのは、とても気分がいいものなのでした。

最後まで店名を思い出せなかったため行き先は伝えられないままでしたが、幸い道のりは記憶していたので店の前までは迷わずに到着します。ガラス越しに見える店内は賑わっているようでした。街の色合いに溶け込む、一枚板に文字を彫っただけの質素な看板を見上げてキラが口を開きます。

「なんだ、店ってマジカルのことか」

「来たことあった?」

「この辺じゃ割と有名なとこだ。……つか、ここ確かオレの知り合いがバイトして……」

「へー、そうなんだ! 今はいるのかな〜」

「ねえ、それってわたしのこと? キラでしょ?」

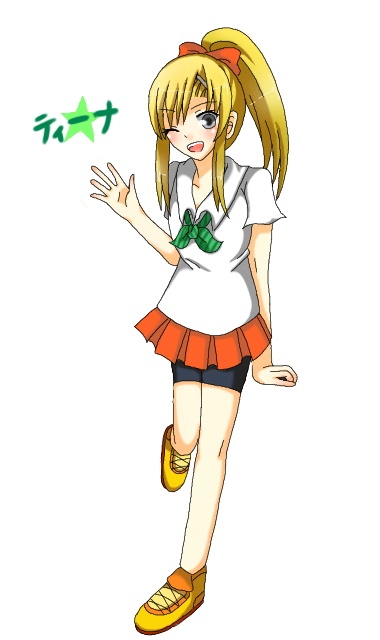

話しながら、深緑に塗られた木の扉を開けようと手を伸ばすと、突然後ろの方から誰かが彼の名前を呼びました。初めて聞いた、はきはきとしてよく通る声です。振り返ると少し身長が高めな女の子が一人立っていました。短いプリーツスカートの下にはスパッツを穿いています。

「……ティーナ」

「そんな嫌そうな顔することないじゃん。久しぶりに会うんだから、さ」

眩しく光る金髪を赤いリボンでポニーテールにした、意思の強そうな目をした子です。私の金髪がオレンジ寄りなら、彼女の髪は他に混じり気のないイエローであると言えます。人当たりの良さそうな笑顔で、今度はそれを私の方に向けました。

「初めまして、ティーナです。キラの友達?」

「あ、ルミナです。最近こっちに引っ越してきたんだ、キラとは同じクラスだよ」

「本当に?」

「嘘つく理由があるかよ」

「ふーん……」

額にかかった前髪を払い、私とキラを交互に見比べます。何か言いたそうにも見えましたが、私は二人がどういう縁での知り合いなのかが気になったので先に尋ねてみました。するとキラはばつが悪そうに閉口してしまって、ティーナも少し考える素振りを見せます。

「そうだなあ、わたしにとってのキラを一言で表すと、わたしの親友のいいなず――」

「違う!!」

話の途中で不意にキラが声を荒らげ、彼女に詰め寄りました。驚いて見ると視界の隅で一瞬だけ、久しく目に映っていなかった黒い渦が脈打つように揺れて霧散していった気がしました。

「お前こそ嘘言うな! そんな話じゃないだろ!」

「だってこう言った方が説明楽かなーって」

ティーナは彼の様子にもほとんど動じず、至って冷静に言葉を返しています。口を挟む間がとてもありませんでしたので黙って眺めていると、そんな私に気付いたらしい彼女と目が合いました。

それはほんの僅かな時間のことでしたが、じっとこちらを見つめる黒い眼に、どことなく品定めされているような気分になりました。思わず少しばかり肩を縮めると、私の単なる勘違いだったのか、ティーナの方から視線を逸らして左手首の腕時計をちらりと確認し、尚も訴えようとしているキラを遮ります。

「そろそろシフトの時間だから、もう行かないと。呼び止めてごめんねー。この後用がないなら、よかったら食べていってよ。わたしのバイト先なんだ」

「うん、元々今日はここに来る予定だったの」

「そ、なら良かった」

彼女には、店長の作る特製ドリンクとそのセットメニューを勧められました。店長にしか作れない、他では味わえない独特な商品らしいです。

それを私たちに伝えると、すれ違いざまにキラの肩に手を乗せて笑顔のまま何かを耳元で囁きます。私には聞き取れませんでした。髪を左右に揺らしながら、跳ねるように裏口の方へと駆けていきます。キラの表情は少々陰っていましたが、声をかけたときには以前の渦らしきものはなくなっていました。もしかしたら直前のものは私の見間違いだったのかもしれませんが、確認する術はありません。