23.喫茶にて(2)

黄金色のドアノブを捻って扉を開けると、柔らかな香りがふわりと漂いました。あれは何の香りだったでしょうか。商品のお茶かもしれませんし、カウンターの隅で瓶に刺さっていた薄紫の花のものかもしれません。残念ながら私はこういったことには疎く詳細はわからなかったのですけれど、心が和やかになる優しい香りです。

実際に大樹の中に作られた学生寮で暮らしていた私がこう表現するのもおかしな話ではありますが、そこは絵本に描かれる木の中の世界のようでした。床も壁も木材でできていて温かみがあり、両手に納まる程しかない小さな植木が窓際を中心に幾つも置いてあります。天井から吊るされたガラスランプの中で橙色の炎がゆらゆら揺れて、店内を染め上げていました。

フロアの半分はテーブル席が占め、大きなパンケーキを切り分けながら談笑する女性グループから一人で読書するおじさんまで様々な人がいます。カウンター席はその奥にあり、私たちはそこに座りました。

「初めて見る顔ね。いらっしゃい」

お姉さんが一人、向かい側からメニュー表を差し出しながら話しかけてきます。ウェイターは皆ギャルソンタイプの制服を身に付けていますが彼女だけは異なり、ところどころに白いフリルをあしらった黒いシャツ姿です。

彼女こそがこの喫茶店「マジカル」の店長であるパフィーナさんなのですが、初め私はそのことに気付きませんでした。ミリーオススメのパフェとティーナオススメのティーセットを頼むと彼女自らが用意し始めたものですから、そこでようやく理解したのです。滑らかに動く指はほっそりとしていて、彼女が動く度に左右で束ねたぐるぐるの縦ロールがふわりと揺れました。

「隣の少年は随分と久しぶりではなくて? さて、いつ以来だったかしら」

「……知りません。なんでいちいちそんなこと覚えてるんです」

「私は人が好きだから。可能な限り出会った全ての人を覚えておくようにしているの。記憶力にも自信があってよ」

「そうだぞ、少年。店長に一瞬でも顔見られたら絶対忘れられないと思いな!」

たまたま前から居た隣の男性が突然話に加わってきて、キラは少し戸惑ったようでした。この男性の気さくな感じは故郷の人たちに似ていたので、横で私は少々懐かしさを覚えたりしていましたけれど。

店長さんと会話をしたのはこのカウンター席に座ったときのみで、その回数も決して多くはないのですが、この店と彼女のことは何故かやけに強く印象に残っています。長い睫毛の下から覗く、髪と同じ桃色をしたゼリーのような瞳がとても綺麗な人でした。

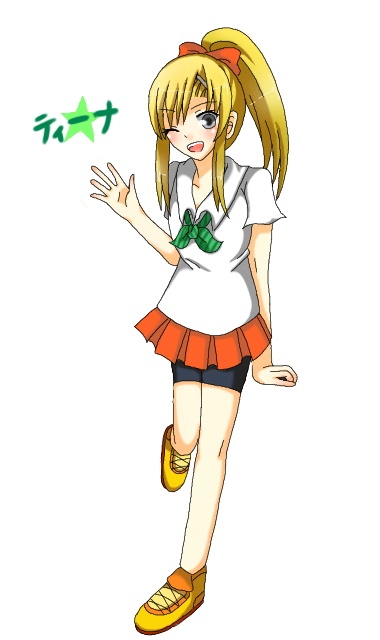

注文したパフェを三分の一くらい食べ進めた頃、フロアの方からオーダーを取っているティーナの声が聞こえてきました。軽く後ろを向いてみると、制服に着替えた彼女は先程と変わらない笑顔を絶やすことなく忙しそうにフロアを歩いています。私たちに気付いているのかは不明ですが、少なくともわざわざこちらまで来るような暇はなさそうでした。

「そういえばキラ、結局さっきどんな関係なのかちゃんと聞けなかったけど、昔からの友達とか?」

角砂糖を入れたアイスコーヒーを飲んでいるキラに尋ねます。少しだけこちらへ目を向けた後すぐに視線を戻し、カップの中をかき混ぜながら答えました。

「いや、知り合いの知り合い……というか……」

「共通の友達がいるってこと?」

「……まあ、そういう」

その友達はどんな人、そう訊く前に、別の話題を持ちかけられます。キラはかき混ぜる手を止めると、取り出したそのスプーンで私のパフェを指しました。

「それ美味いか」

「ん? うん、甘くて美味しいよ! 一口食べる?」

「いや、別にいい。そういう意味で言ったわけじゃない」

再び顔を背けてコーヒーに口をつけたので、私も店長さんの淹れてくれたドリンクを飲みました。それはちょうど、悲しみや悩みを薄く溶かしていくような味をしていました。もっと広まるべきだったのではないかと思います。