24.日没の先

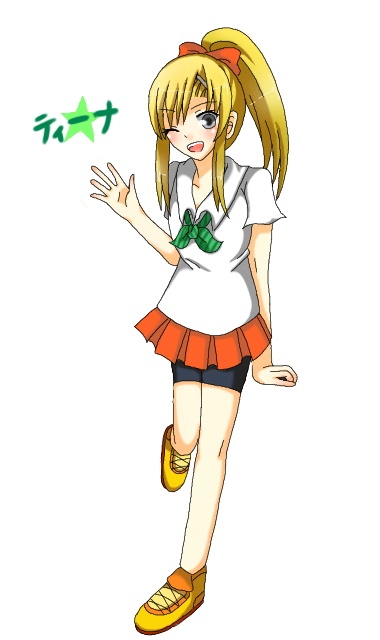

夕暮れの頃、店の落とす影で暗くなった裏口。そこから靴を履きながらティーナが出てくると、すぐ近くにキラが立っています。戸の開く音に顔を上げ、互いに目を合わせると無言のまま歩き出しました。横には並ばずに、ティーナが数歩先を進みます。

私とキラは喫茶店を出てからも、商店街入り口のアーチ傍で別れるまでは一緒にいました。そこで彼は用事があるからと言い、その場に残ったはずだと記憶しています。私は改めて彼にこれまでの放課後のお礼を言って、先に寮へ帰ったのでした。

これより語るのは、だいぶ後になってからキラに聞いた話です。

喫茶店内へ入る前、ティーナは去り際に何かをキラに耳打ちしていましたが、その内容は「バイト上がりに話があるから後でまた来て」というものでした。二人は商店街中央の広場まで行くと、ベンチに鞄を置いて立ったまま話を始めます。沈みかけた日が建物と建物の隙間から強いオレンジを放っていました。歩行者の数は日中よりも少なくなって、まばらに流れています。

「正直なところ、あんたも何言われるかは大体想像ついてんでしょ?」

「お前もしつこいな。さっき言った通りだ、ルミナはただのクラスメイトで他に何もない」

「本当にそれだけなのかって疑ってるから聞いてるんだよ。悪いけど納得できてない。わたしの勘ね」

ティーナは笑みを浮かべたまま、背中の方へ腕を回しました。

「……去年の誕生パーティ以来、一度も会ってないよね? わたし二日に一回くらいは屋敷行ってたけど、今日まで顔も見なかったもん。あの子、口には出さないけどずっとキラに会いたがってたんだよ。ちゃんとわかってるの?」

淡々とした彼女の言葉を掻き消すことも響かせることもせず、街はざわめき続けています。

「でもあの子はいい子で、優しすぎるから、きっと笑って『気にしてません』って言うと思うの。本当はわたしがあれこれ言うべきことじゃないけど、黙ってらんないんだ。ましてや、他の子と二人でいるところなんか見ちゃうとね」

「オレに義務はないだろ」

「そうだね、別に婚約とかしてるわけでもない。だけどさ、個人の気持ちだけの問題じゃないじゃん? キラの家族、ていうかお爺様としては成立してほしいんだろうね」

ぐっと言葉を詰まらせると、キラははっきりと眉間に皺を寄せました。

「そもそも、この話は本来オレじゃなくて……」

「あの子があんたを好いてるのは事実でしょ。気付いてるくせに目を背けないで」

畳みかけるような発言とは裏腹に彼女はあくまでも笑顔を崩さず、それが威圧感に拍車をかけていたと彼は語ります。ティーナは一息をつくと、鞄を取り肩に背負い直しました。

「彼女がどうとかは、まあ保留にしといてあげるよ。自分の勘には自信あるけど、さすがに根拠が少なすぎるしさ。わたしが言いたかったのはこれだけ。じゃね」

髪を払って、軽く手を振り背を向けます。しかし一歩を出したところでその足をぴたりと止め、顔を上げました。

「……いや、一つ言い忘れてたよ」

そしてポニーテールを大きく揺らして振り返ったその口元には、もう僅かな微笑みすらもありません。形の良い眉を吊り上げ、まるで別人に成り変わったような険しい目つきで彼を睨み付けます。

「もしあの子を――メアリーを泣かせたら、わたしは絶対許さないから」

キラは一言も言葉を返せませんでした。強い意志を感じさせる瞳と声は彼に刺さり、視線を逸らすこともできないのに、喉が塞がってしまったのです。

道のレンガをカツンと踵で鳴らして、人混みの中へと彼女が消えていきます。それまで立ち尽くしていたキラは、傍らを通り過ぎていく人々にはどのように映ったのでしょう。額を押さえ息を吐きながら、つい先程までティーナの鞄が置いてあったところへ腰を下ろしました。両肘を膝に付いて、前屈みに俯きます。

「どうしてこんなことまで押し付けて……。……何してやがる、ソラ兄」

掠れた呼び掛けは誰の耳にも届きませんでした。