44.少年の憂鬱

「まあ! 親の馴れ初め話? 素敵じゃない!」

隣を歩いているエレナが、興味津々といった様子で瞳を輝かせて振り向きました。数日ぶりに顔を合わせた彼女は、ほんのりと肌が焼けています。いつもは下ろしているセミロングの茶髪をレモン柄のシュシュで涼しげにまとめ、爽やかで快活そうな格好です。

帰省のお土産を配る、ということを口実として友人の部屋を回り、宿題から逃げた私。それに気付いていたのかそうでないのかは不明ですが、向かった先でエレナが遊びに誘ってくれました。喫茶マジカルの限定ドリンクが気になっていたそうです。願ってもない申し出に、私はその場でオッケーサインを出しました。

私の故郷の話にもエレナは関心があったようです。商店街を歩く間、初対面の日のように私は沢山の質問に答えました。お土産のラスクを買ったパン屋のこと、友達に魔法を見せたらとても驚いていたこと、スズライトには無い機関車のこと、母と話したこと。

母の話をした時が、最も熱心に聞いていました。

「二人の出会いは、スズライトの港なんだって。お父さんはもう働いてたんだけどお母さんはまだ学生で、王立魔導学校に通ってたらしいの」

「え!? 待って、ルミナのお母さんって王立の卒業生なの!? 凄いわ!」

「やっぱり凄いんだ! 私もそのことにビックリしちゃって」

「卒業の証の杖も家にあるの?」

「えっ、ううん、知らない。そういうのがあるんだ? 町では魔法のことは秘密だから、その杖もどこかに隠してるのかも」

「そうなのね。王立校まで行ったのに、魔法がない外国での暮らしを取るなんて……。そんなにルミナのお父さんと一緒にいたかったのかしら?」

「ど、どうだろう? 仲はいいと思うよ」

王立魔導学校への進学を目指して勉強しているエレナにとって、私が感じたよりも大きな衝撃だったのかもしれません。恋バナ好きの彼女が、恋愛方面よりも強い食いつきを見せていたのは少々意外でした。それほどまでに、母の選択は思い切ったものだったということなのでしょう。

エレナなら母が言っていた「魔法」について何か答えられたのだろうかと、青空を見上げました。

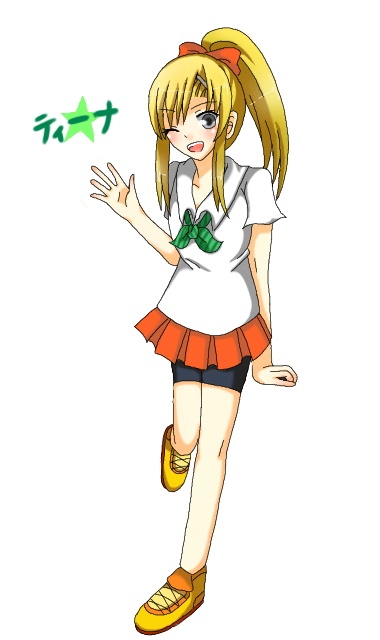

黄金色のドアノブを捻って店内に入ると、お手本のような制服の着こなしと笑顔のティーナに出迎えられました。

「いらっしゃいませ! って、ルミナだ~! また来てくれたんだね!」

彼女は私のことを覚えてくれていて、客席についてからも進んで接客をしに来てくれます。私たちが親しげに会話するのを、エレナは不思議そうに見ていました。

「ルミナったらいつの間にティーナちゃんと仲良くなったのよ?」

「この間キラと一緒に来たとき、ちょっと話したの。二人は前から友達だったんだって。エレナこそ、ティーナのこと知ってるの?」

キラン、とエレナの瞳に光が差したような気がします。

「ええ、そりゃあね。わたし達と同い年だけどサンローズ校に飛び級で入学してて、色んな賞を取っててもう卒業までしてるって噂で商店街じゃちょっとした有名人よ。でも、キラと知り合いだなんて話は初めて聞いたわね」

「へ? 飛び級?」

「ま、いいわ! そ、れ、よ、り、も! キラとも来たことがあるのね? いつ? 二人だけで来たのかしら?」

「あ、うん。箒に乗る練習に放課後ずっと付き合ってくれてたから、そのお礼で」

エレナが手を合わせて歓声を上げました。

「きゃー♪ つまりそれってデートじゃない! 箒の練習してたってのも初耳よ、ケーキ一個おごるから詳しく聞かせて♪」

ググっと身を乗り出して、その言葉の通りに迫ってくる彼女に私は面食らってしまいます。この状態になったエレナを見たこと自体は何度かあったけれど、自分がそのターゲットにされたのは初めてだったのです。

戸惑っていると、そこにティーナが水釜を持ってやってきました。

「お冷のおかわりはいかがですか~?」

「あら、ありがとう。お願いするわ」

こちらの様子を見ていて、助けに入ってくれたのかもしれません。私はエレナに気付かれないよう小さく、はー……と安堵の息をつきました。

「ちょっと聞こえちゃったんだけど、キラの話をしてたの? 元気にしてる?」

水を注ぎ終えると、ティーナがそんなことを尋ねてきました。他にお客さんもいたのですけれど、カウンター奥にいる店長のパフィーナさんや周りの店員さんが注意してくるような気配はありません。そのまま話を続けます。

「うん、多分。夏休みに入ってからはあんまり会ってないけど、元気だと思うよ」

「そっか。や、実は離れたとこに住んでる友達がね、キラに手紙出したのに返事が来ないってへこんでたから気になってて。よかったらルミナから聞いてみてくれないかな?」

「そうなの? わかった、じゃあこの後部屋まで行ってみるよ!」

「ありがと、助かる! よろしくね」

会計を終え、店を出て振り返ると、ティーナが扉のところからひらひらと手を振っています。私も大きく腕を振り返しました。店員と客というよりも、すっかり友達同士のやり取りでした。

「ああーっ、用事を思い出したわ! 悪いんだけど、キラのとこにはルミナ一人で行ってもらえるかしら?」

寮のロビーでエレナと別れて、キラの部屋へ向かいます。

皆で一日遊んだ日以来、私は寮内でもキラを見ていませんでした。日数にすれば二週間程度だったでしょうか。たったそれだけの間ですが、登校日には必ず顔を合わせていたものですから、何だか久しぶりに会うような感じがしました。

コンコンと扉をノックします。

「キラいるー? ルミナだよー」

壁の向こうで椅子を引いた音がした後、青いTシャツ姿のキラが出てきました。私の突然の訪問に、やはり少し驚いた様子です。

「何だ? 宿題写しにでも来たのか?」

「ち、違うよ! ティーナから伝言頼まれて来たの!」

「ティーナ……? 店に行ったのか」

「うん。えっとね、お友達さんが手紙の返事を待ってる、って伝言だよ」

言われた通りに伝えると、どうやら話は通じたようでしたが、その表情は曇りました。催促されて気に障ったから……と思うには、あまりにも暗い顔でした。

「用はそれだけだな?」

不機嫌そうに扉を閉めようとするので、慌てて引き止めます。

「まっ、待って待って! その、なるべく早く返事書いてあげてね!? 落ち込んでるって言ってたよ!」

「お前……どこまで聞いたんだ?」

「? どこまでって、何を?」

キラは手を止めると、何やら呟きました。

「……都合よく嘘を吹き込まれる位なら、先に全部話した方がいいのか……」

急に扉を大きく開き、ドアノブにずっとかけていた手を離して身を引きます。

「時間は大丈夫か」

「う、うん」

どんな心変わりだったのかはわかりませんけれど、入れ、という意味だったのでしょう。促されるまま、部屋の中へと上がりました。

前に来た時から変わらず整頓された室内で、ブラインドを上げ全開にした窓から木漏れ日とそよ風が差し込んでいます。宿題をしていたのか、壁際の机にはノートと参考書が開いたまま置かれていました。

部屋中央にある低いガラステーブルの傍に私が座ると、キラは机から何かを手に取って向かい側に腰を下ろしました。

「キラがお手紙のお返事忘れるって、あんまりそういうイメージ無いんだけど本当なの?」

私の問いに黙ったまま、持った物をテーブルの中心に置いて見せます。それは水色の紙で折られた、前にも見たことがある封筒でした。

「これって確か、スズライト家から送られてくる手紙……だっけ」

「ティーナが言ってる手紙は、これのことだ。差出人はそこの双子の姉の方、メアリー」

「え? ……ええと、つまり、お友達っていうのは」

「……スズライト家のご令嬢サマ」

「ま、前言ってた、ティーナと共通のお友達っていうのも」

「その双子」

「ええええ!?」

スズライト家といえば、この国と同じ名を持つ貴族。遥か古代から続く、歴史の教科書にも太字で記載されている程の名家。すぐ近くに暮らしているけれど、とても遠くで過ごしているような人たち。

その名前は、身近な友人であるキラとすぐには結び付きませんでした。そして、彼がその名を乱暴に口にすることも私には不思議に思えました。

「人には言うなよ。特にエレナ」

「うん、いいけど、びっくりしたよ! どうしてそんな人と!?」

「……それは……」

会いに来てからずっと、キラは胸に石がつかえているような様子です。私は慌てて「嫌なら無理に言わなくていいけど」と付け足しましたが、キラは横に首を振りました。

「爺さんの――校長の縁で、知り合ったんだ。この学生寮と校舎、建物自体はスズライト家と同じくらい昔からあって、それで今も縁があるんだって聞いた」

「へえ! 寮はすっごく古いって習ったけど、学校もなんだね!」

「学校のことも一緒に習ったはずだが」

「あ、あれ?」

「……とにかく。それ以上の細かいことはオレもよく知らない。文通の話だって爺さんたちが勝手に決めた」

「えっと、キラは……スズライト家の人たちのことが嫌い? それとも手紙で嫌なこと言われてるの? そのお嬢様がどんな子なのかわかんないけど……」

少しだけ尋ねてみます。キラは元より、あまり笑ったりお喋りしたりはしない人ですが、訳もなく他者を傷つけはしません。不愛想でぶっきらぼうだけれど、本当はとても心優しい人だと私は知っています。まだ半年にも満たない付き合いですけれど、私の知る彼ならちゃんと手紙を返すに決まっている、絶対に事情があるのだと、疑っていませんでした。

「……嫌ってはいない。話すのも大した内容じゃない。オレは……多分、自信がないんだと……思う」

「自信?」

「………」

テーブル上のパウダーブルーにキラの影が落ちて、暗くなります。こうして話をしながら自らの思いを整理しているようで、あまり歯切れ良くありません。目もずっと下を向いたまま。

「……お前の故郷がどうかは知らないが、スズライトでは貴族の当主は男と決まっている。だが今のスズライト家には男の世継ぎ候補がいない。だから、婿を探している」

「うん」

「オレがメアリーと知り合ったのは、それがきっかけなんだ。……縁談だった」

「つまりキラは、お婿に来てくれって言われてる、ってこと?」

「……でも、そんなの知るかっ」

語気が少し荒くなりました。ぐっと眉を寄せて、肩を震わせます。

そんな風に、強く感情をあらわにする彼を見たのは初めてのことでした。

「いきなり言われたんだ。半年前に。こんなでかい話、何の準備もないのに背負わされて、受け入れられるわけがないだろ。だいたいオレは――それにこの話は、元々オレじゃなくて――……いや、それはもう……考えても仕方がない……」

「ん?」

「いいんだ。……そっちはまた別の問題で……説明するのも疲れる。一度に聞いたってお前も覚えられないだろ」

「わ、わかった……」

確かに彼の言う通り、混乱してしまいそうな気がしたので、聞くのをやめます。この時少し、本当に一瞬、少しだけ、黒く重い霧が視界にかかった気がしたのですけれど、瞬きを一度しただけでもう見えなくなっていました。

キラが静かに息を吐き出します。

「返事しなきゃいけないってオレだってわかってるさ。……けど、何て書いたらいいのかわからない……。メアリーに何て言えばいいのか、わからないんだ。オレは、スズライト家の申し出を受けるつもりはないんだから……」

そよ風がぴたりと止まってしまい、蒸し暑さが部屋に充満しています。うなだれるように封筒を見下ろす様子は、普段のピンと伸びた背筋からはまるで想像つかない弱々しさで、それもまた初めて見る姿でありました。

一体、私は彼のために何ができるのでしょう。思い浮かぶのは、気休めにもならない薄い励ましの言葉ばかり。

額に滲んでくる汗を拭い、沈黙を避けるために意味を持たない声ばかり捻り出します。

「ううんと……、断りたいって言っちゃうのはやっぱり無理……なのかな」

「それが出来るならこんなに悩んでない」

「だよね……」

キラは膝の上できつく握った両手に視線を落としました。

「……オレは何度かあの屋敷に行って、メアリーやあいつの父親とも実際に会ったことがある。だから向こうの事情も少しは理解してるつもりで……ほんの数回しか話したことはないが、いい人たちなんだ。爺さんのことだって別に嫌いな訳じゃない。事の経緯はともかく――オレに期待をかけてくれてるんだってわかってる。それを……自信がないなんて、オレの身勝手だけで裏切れるかよ……」

彼のために何ができるのか、わからないけれど。

彼が苦しんでいるのは、私も苦しくなりました。

「キラは……優しいんだよ」

零れ落ちた言葉に、キラは目を開いて顔を上げました。

この日初めて目が合った瞬間でした。

「お爺さんやお屋敷の人たちに悪いからって、いっぱい悩んで、それで返事が書けなかったんだよね? すごく優しい理由だと思うな。……あっ! そうだ!」

パチンと両手を叩いて鳴らします。

何故でしょうか、つい先程まで何も考え付かなかったのが嘘のように、言葉が紡がれていきました。

「今話してくれた素直な気持ち全部、お屋敷の人たちにも話してみたらどうだろ?」

「素直な……気持ち」

「うん! キラが思ってること、ぜーんぶ伝えるの。今みたいに。そしたらきっと、一緒に悩んでくれるよ。お手紙なら納得いくまで何度でも書き直せるからちょうどいいんじゃない? ……あ、でも、早めに返さなきゃなんだっけ。時間かけちゃダメだった……」

これは名案だと手ごたえを感じていたのですけれど、所詮は少女の浅知恵。私はがっくりと肩を落とします。しかしキラは何も言わず、どこか上の空です。

その時、突如強い風が吹いて、テーブル上の封筒が宙に舞い上がりました。机の上のノートたちもバサバサと勢いよく捲れ上がります。

「わ! っとと……」

私は慌てて膝を立て、飛ばされそうになったパウダーブルーを捕まえました。

「あはは、びっくりした。はいっ」

そのままキラへ差し出します。キラは驚いた顔で封筒と私を交互に見ると、少し頬を赤くしてそれを受け取りました。

「……ああ、ありがとう、ルミナ。あ、これは、今手紙取ってくれたことだけじゃなくて、その……話聞いてくれたことの、礼」

「ううん、先に聞いたのは私の方だよ。だけど、うん、どういたしまして!」

私は嬉しくて、それからちょっぴり誇らしい気持ちで、笑いました。

キラの顔色もすっかりいつも通りです。静かに立ち上がると、机からクリアファイルを抜き出してその中に封筒をしまいました。

「決めたよ。スズライト家に行って、直接話すことにする。お前の言う通りに」

「え? 手紙は……」

「返事の遅れた理由も全部話す。それも含めて、ちゃんと顔見て言わないといけないことだと思う。こうしないといけないって……心のどこかでは多分、わかってたんだ」

ファイルを元の場所へ戻し、背を向けたまま言葉を続けます。

「お前が背中を押してくれた。……愚痴っぽくなって悪かったな」

最後の方は、ちょっと小さくて弱々しい声でした。

「大丈夫、気にしてないよ。最初に会ったときに言ったよね、困ったことがあったら話聞くって!」

キラの顔は見えません。けれど、笑みをこぼしたように肩が小刻みに揺れました。

「そういや、そうだったな。まさか本当にその時が来る羽目になるとは思わなかったが。お前、全然頼りにならなさそうなのに」

「えっ、そ、そんな風に思ってたの?」

「そうだな、要領悪くて勉強が苦手で、どんくさくて、むしろオレに頼りきりなくらいで」

「ううっ。その通りです、精進します……」

「――なのにどうして、オレは――」

振り返ったキラの目が、ぴたりと私を捉えます。

そのまま口をつぐんでしまった彼に小首をかしげて見つめ返すと、プイッと顔を背けられてしまいました。

「……理由なんて、関係ないか」

「?」

柔らかな風が吹いています。

キラがスズライト家のことで悩んでいるのはわかったけれど、それでも少し羨ましいと思ったことを、私は正直に告げました。

「普通は行けないようなところだもん。お屋敷ってどれくらい大きいの? そこのお嬢様のことも、学校で話聞いてから実は気になってたんだ。私たちと同い年なんだよね。ティーナにお願いしてみたら私にも会わせてくれるかな?」

するとキラは、私を屋敷へ案内してもいいと言ってくれたのです。

「前にメアリーが、学校のことをもっと聞きたいって書いてきたことがあるんだ。勉強は家庭教師に頼んでいるから、学校や教室へ通うことに憧れているって。それと、オレの友達と話をしてみたいとも言ってた。だから多分喜んでくれる」

「本当!? 嬉しいな!」

お前は単純だな、と呆れられてしまいます。

「メアリーはどんな子なの?」

「どんな子、か……」

構わず問いかけると、キラは開け放った窓の向こうの空へと視線を向けました。妖精の森の緑が鮮やかで印象的です。

「あいつは、大人しくていかにもって感じのお嬢様だ。頭は良いが主張が苦手で、気が弱い。……大貴族の当主には向いてない。ティーナはあいつが心配なんだよ」

その声と目はとても静かで、優しく、キラもまた彼女のことを気にかけているのだということが伝わってきました。

まだ会ったことのない、顔もわからない、メアリーという名の見知らぬ女の子に思いを馳せます。彼女自身はそんな自分の性格と立場のことをどう思っているのだろう、キラのことをどう思っているのだろう、そんなことをちょっとだけ考えてみたのでした。